VINCENZO MARIA CIMARELLI: UN INQUISITORE ATTRATTO DAL MISTERO

di Italo Pelinga

Parlare di superstizione e stregoneria nel secolo XVII era cosa estremamente seria. Si potevano mobilitare, su questo argomento teologi, filosofi, storici, letterati, inquisitori, con i loro trattati e le loro sentenze sempre redatti con dovizia di particolari, anche minuti, sulle vicende e i “casi” presi in considerazione. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che a noi, generazione di scettici materialisti (quantunque sempre pronti a seguire in modo acefalo l’incantatore di turno) desta maggiormente l’interesse e la curiosità.

Anche nelle nostre appartate Marche e persino nel nostro ancor più appartato territorio, ci sono esempi che ci fanno capire come la materia avesse gran parte nelle preoccupazioni delle istituzioni sacre e profane, perché, al di là di ogni particolare manifestazione, la stregoneria e le pratiche magiche erano ritenute sempre il frutto di un patto più o meno esplicito con il “nemico” per eccellenza: il demonio.

Vincenzo Maria Cimarelli da Corinaldo, storico, naturalista, teologo della corte ducale di Urbino, Maestro e inquisitore domenicano, uomo di profonda cultura e caratterialmente incline alla curiosità nei confronti dell’ignoto, nei suoi scritti più volte accenna a manifestazioni demoniache operate da individui stregoneschi.

La sua passione per la storia unita alla curiosità di scoprire cose arcane, fin da ragazzo lo avevano spinto ad esplorare le antichità di Suasa, dove si raccontava che maghi e negromanti si aggirassero per evocare gli spiriti maligni che in quei luoghi misteriosi avevano la loro dimora.

Nel Libro II delle sue “Istorie dello Stato di Urbino” date alle stampe nel 1642, il Cimarelli narra come nei campi suasani, intorno all’anno 1560, un gruppo di persone entrasse di notte, alla luce delle fiaccole, in un antro artificiale convinti di trovarvi un favoloso tesoro, ma che una volta all’interno furono messi in fuga da terribili rumori di battaglia e da fragorosi tuoni tanto che, dice il Cimarelli, “ad essi pareva che ivi fosse l’Inferno”.

Nel Libro III delle medesime “Istorie” il domenicano corinaldese riferisce di un altro fatto accaduto, proprio a Corinaldo, nel 1588. Dice il Cimarelli che in quell’anno “comparve all’improvviso” a Corinaldo un misterioso “huomo Diabolico“, dall’apparenza di un santo frate. Approfittando della stima che con i suoi modi apparentemente virtuosi si era conquista tra i cittadini, questo personaggio, in realtà un fosco negromante, indusse alcuni tra i più “curiosi” a prendere parte a certi suoi loschi progetti. Si trattava, narra sempre Cimarelli, di “cavare un Tesoro, che col cadavero d’un antico Prencipe, nella Contrada di Cirvignano stava sepolto“.

Questa ricorrente convinzione popolare che la terra nasconda favolosi tesori, magari suscitata dalla fantasia di chi quotidianamente vive spesso nell’indigenza, era tuttavia alimentata da ritrovamenti archeologici reali che di quando in quando avvenivano nelle nostre campagne. Non sono pochi gli esempi riferiti da diversi studiosi, di materiale archeologico di notevole interesse storico fatto a pezzi e disperso dai fortuiti scopritori nella convinzione che all’interno si nascondessero oggetti d’oro.

Ora cosa ci poteva essere di più allettante per questi poco accorti corinaldesi che la prospettiva di mettere le mani su un antico tesoro, tanto più che il falso monaco li aveva convinti di aver ricevuto le indicazioni del caso su rivelazione divina?

Il racconto dell’avventuroso scavo della tomba, avvenuto la notte di Natale, è alquanto suggestivo e dimostra anche l’abilità dello storico nel ricreare letterariamente il clima diabolico nel quale si svolse la scena.

Da una parte c’è il “Mago” che procede ai riti propri della sua arte come tracciare in terra delle lettere misteriose, insieme a dei cerchi ed altri segni, mentre, leggendo da un libro, proferisce formule magiche, ora supplichevoli ora minacciose.

Dall’altra la scena degli alacri e sempre più impazienti scavatori che, trovata al fine la tomba, dopo aver disperso per i campi, su ordine del mago, i macabri resti di uno “smisurato Gigante“, si trovano di fronte ad un vano circolare decorato con mosaici e con al centro due urne illuminate da una prodigiosa lampada accesa. Convinti di aver trovato il tesoro tanto agognato i presenti rimangono però delusi dal trovare dentro quelle urne solo ceneri e altri resti umani e non curanti delle arcane voci che minacciano le più atroci disgrazie per i profanatori della tomba, continuano a scavare su indicazione e incoraggiamento dello stregone.

La faccenda finì malamente quando, perforata una conduttura di piombo che passava proprio da quelle parti, gli improvvisati tombaroli rischiarono di morire annegati se non fossero subito usciti dalla fossa. Appena fuori però i malcapitati ebbero il giusto castigo per il loro sacrilegio, trovandosi preda di un turbine spaventoso mentre da tutte le parti si sentirono percuotere da “invisibili flagelli“, tanto che, narra ancora il Cimarelli, “sette di loro in pochi giorni estinti rimasero“, mentre del misterioso stregone, rapito tra le nubi e i lampi da un vento impetuoso, non se ne seppe più nulla.

Qui gli ingredienti della stregoneria ci sono tutti: il fuoco, la lettura del cosiddetto “libro del comando” contenente le formule per evocare le forze infernali, e poi i cerchi tracciati in terra, così come facevano gli stregoni che ricevevano l’investitura diabolica al centro del Lago di Pilato sui Monti Sibillini.

Questa grottesca e truculenta storia, il Cimarelli la mette nel capitolo dedicato agli “accidenti gravi” capitati in varie epoche a Corinaldo, in compagnia di ben diverse e più rovinose disgrazie quali guerre, pestilenze, invasioni di cavallette, carestie, uragani e sanguinose discordie civili. Il lettore moderno rischia di non capire perché un uomo di profonda cultura e di altrettanto profonda conoscenza del mondo, quale sicuramente era lo storico e Inquisitore corinaldese, potesse mostrare di credere a fatti così chiaramente fantasiosi, solo per averne sentito parlare, come lui stesso dice, da coloro che erano scampati all’infernale vicenda. La mente del domenicano non è neppure per un attimo sfiorata dal senso del ridicolo quando narra di come un così diabolico misfatto sia andato a monte per la foratura accidentale di un tubo dell’acquedotto.

Naturalmente bisogna calare il caso nel contesto socio-culturale del secolo in cui Cimarelli scrive, quando la stregoneria e la magia erano considerate minacce reali. Inoltre del tutto inverosimile non doveva essere questa storia, dal momento che alcuni elementi, magari tratti da circostanze diverse (tombe di uomini di alta statura nel caso dei guerrieri Celti, pavimenti mosaicati, sepolture a incinerazione, ecc.), trovano corrispondenza nelle scoperte archeologiche che anche nelle nostre zone si facevano e tuttora si fanno. Non è poi da trascurare la suggestione che proprio in quelle “contrade”, solo un paio di chilometri più a valle, sia stata ora riportata alla luce veramente la tomba di un “Principe” con il suo “tesoro” di oggetti e di informazioni storiche eccezionali.

Probabilmente la funzione di Inquisitore aveva posto il Cimarelli a contatto per così dire privilegiato con fenomeni di magia e stregoneria, due reati particolarmente perseguiti dall’inquisizione romana soprattutto a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento.

Quando Cimarelli scrive doveva essere ancora molto viva nel ricordo una clamorosa esecuzione capitale avvenuta a Roma il 22 aprile del 1635. Si trattava del notabile ascolano Giacinto Centini, nipote del cardinale Felice Centini, condannato per aver fatto “ripetute pratiche magiche”(con l’aiuto di 3 frati per altro) nell’intento di far morire il Papa, allora Urbano VIII e favorire così l’ascesa al Soglio di Pietro dello zio cardinale.

Ma è anche in un’altra opera del domenicano corinaldese, le “Risoluzioni filosofiche, politiche e morali, ecc.” che si trovano riferimenti frequenti a fatti paurosi avvenuti per opera diabolica come il macabro ritrovamento, nel 1599, del corpo dilaniato da colpi di accetta di un misterioso individuo che aveva compiuto sortilegi nei pressi delle rovine dell’antica Suasa. La presenza del demonio nella vita degli uomini era per Cimarelli un fatto certo e tangibile, che si manifestava soprattutto attraverso l’opera di maghi, negromanti e “Lamie“, le temute streghe che succhiavano il sangue dei neonati.

Non temeva, il Cimarelli, di trattare questi e simili argomenti anche con le prestigiose frequentazioni che le sue funzioni e il suo stato gli consentivano, come quella con il celebre filosofo Tommaso Campanella. E’ abbastanza significativo il passo, riportato proprio nelle “Risoluzioni“, nel quale il grande domenicano calabrese, alle ripetute questioni poste dal Cimarelli proprio sui temi della magia e della stregoneria, pare rispondesse come troppi fenomeni naturali vengano dagli ignoranti attribuiti alla magia demoniaca e che l’attribuirsi doti magiche da parte dei sapienti in realtà facesse il gioco del demonio. Un segnale questo, se vogliamo, di onestà intellettuale da parte del Cimarelli, ma anche del pensiero di Campanella che, proprio dall’Inquisizione venne perseguitato, processato, torturato e in fine carcerato per quasi un trentennio.

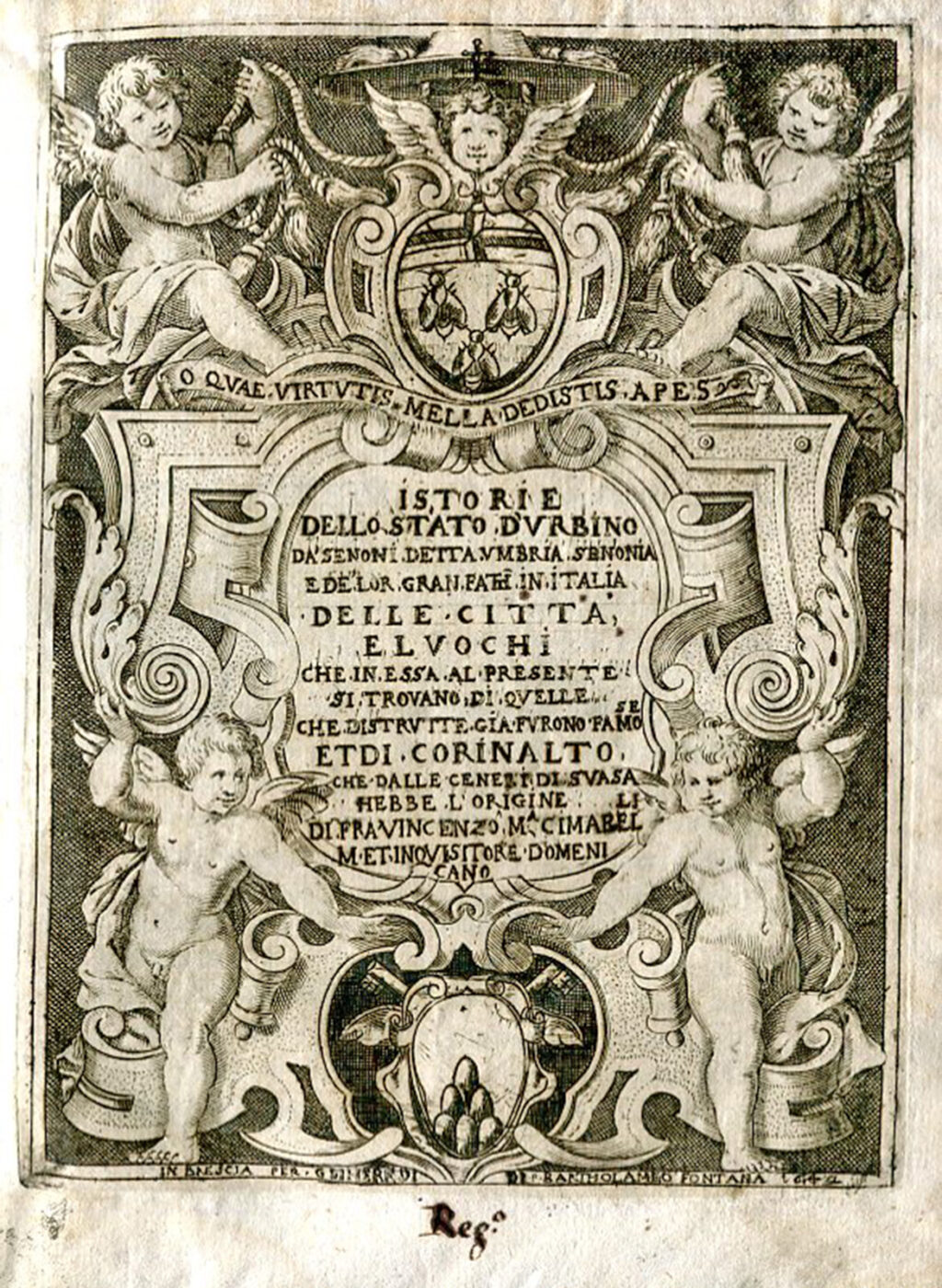

Frontespizio delle Istorie dello Stato di Urbino

pubblicato

nel 1642,

e opera del corinaldese Vincenzo Maria Cimarelli

Riproduzione delle pagine 122 e 123 del terzo libro delle

Istorie dello Stato di Urbino

di Vincenzo Maria Cimarelli in cui si narra la vicenda di

un

huomo Diabol

ico

Riproduzione delle pagine 122 e 123 del terzo libro delle

Istorie dello Stato di Urbino

di Vincenzo Maria Cimarelli in cui si narra la vicenda di

un

huomo Diabol

ico